간질환에서 주의할약

항균제

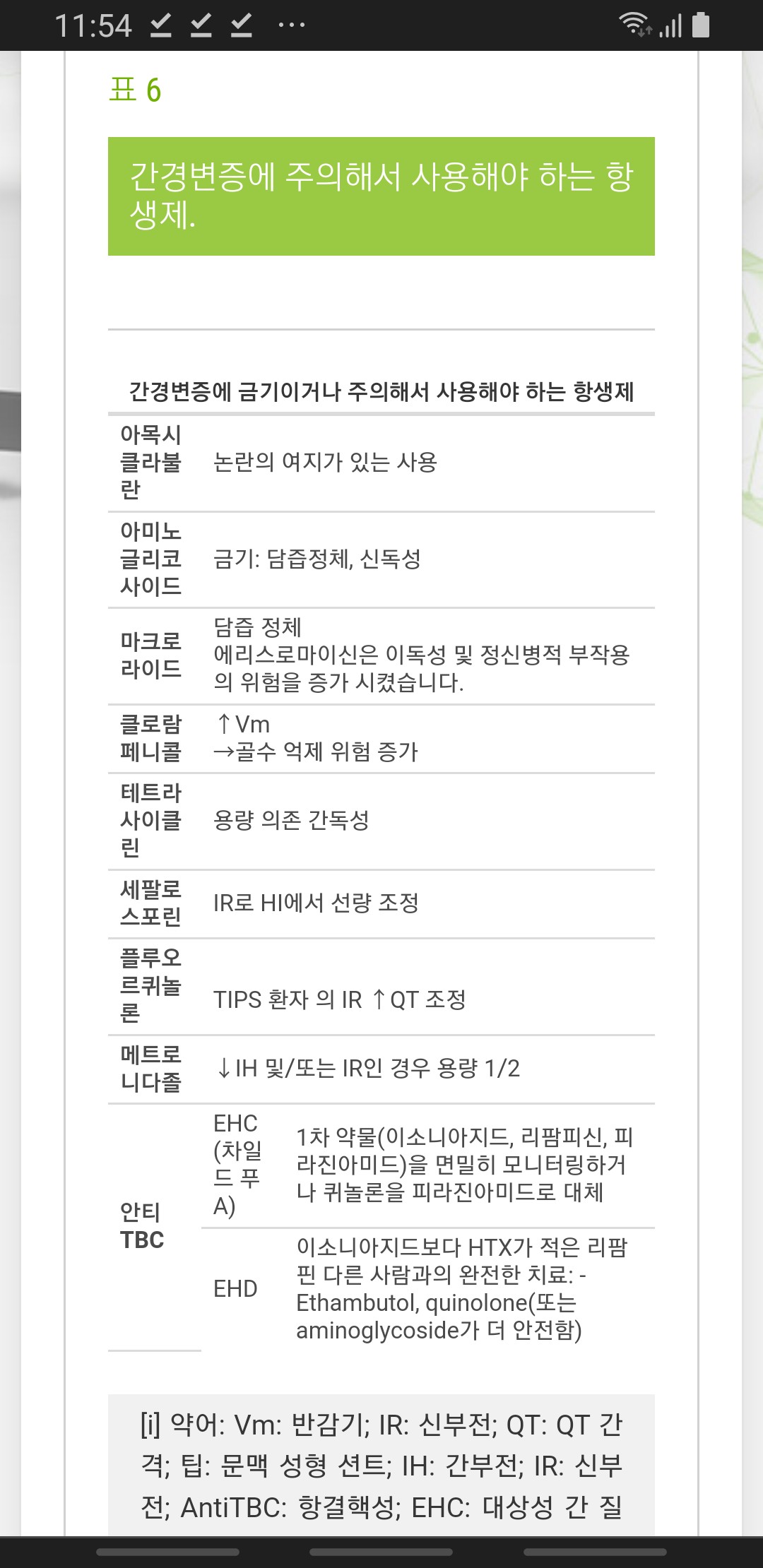

세균 감염은 간경변증 환자에서 매우 흔하며 입원, 간부전 진행, 합병증 발생 및 사망률 증가의 중요한 원인이 됩니다[ 64]. 따라서 간부전 환자에서 항생제 사용은 빈번한 임상 상황이며 부작용을 줄이기 위해 이러한 약물의 대사 변화와 안전성 프로파일을 고려하는 것이 필수적입니다. 항생제는 일반적으로 마이크로솜 효소(마크로리드 또는 퀴놀론, 메트로니다졸 또는 이미다졸)의 억제제이며 다른 약물과 병용할 때 임상적으로 유의한 약동학적 상호작용을 일으킬 수 있습니다. 와파린, 테오필린, 페니토인, 디기탈리스 배당체와 같이 치료 범위가 좁은 약물과 함께 사용하는 경우 극도의 주의가 필요합니다[ 65 ].

대부분의 베타락탐 항생제는 신장으로 배설되지만, 대사를 간 기능에 의존하는 우레이도페니실린(예: 피페라실린)과 같은 예외가 있으므로 간 기능이 악화되는 환자에서 용량 조절이 필요합니다. 또한 이 그룹의 일부 항균제는 비타민 K 의존성 응고 인자, 특히 목살락탐과 세파만돌의 합성을 억제하여 저프로트롬빈혈증을 유발하거나 증가시킬 수 있습니다. 3세대 세팔로스포린은 간 생체내 변형을 감소시키고 담도 청소율을 감소시켰지만 요 배설을 증가시켰습니다. 따라서 간과 신장 기능이 동시에 악화되는 환자에게만 용량을 낮추면 됩니다.66 ]. amoxicillin과 clavulanate의 병용투여 시 간독성이 발생할 위험은 반복노출 시 고령 환자에서 1에서 1000으로 증가하는데, 이는 간경변증 환자에서 흔히 볼 수 있을 것으로 예상되는 상황이다[ 67 ]. 사실, amoxicillin/clavulanate는 Spain Hepatotoxicity Registry에 보고된 간 반응에 가장 자주 연루된 항생제였으며, 간경변 환자에게 치명적일 수 있는 항균제 그룹에서 간독성의 55%를 차지했습니다[ 22 ], [ 68 ]. 따라서 간경변증 환자에 대한 간 손상과 관련이 있는 이들 약물의 처방에 대해서는 논란의 여지가 남아 있다[ 69 ].

아미노글리코사이드 치료는 간경변증 환자와 다른 이유로 혈장 빌리루빈이 5mg/dl 이상인 경우 금기입니다. 이는 신독성이 발생할 가능성이 크고 담즙정체의 위험이 있기 때문입니다.

마크로라이드(에리스로마이신은 이러한 환자에게 축적되는 경향이 있으며 이독성 및 정신과적 부작용의 위험이 증가함) 및 클로람페니콜, 린코마이신, 클린다마이신 및 테트라사이클린과 같은 기타 항생제는 이러한 환자에서 피해야 합니다. 또한 간경변이나 신부전 환자에서는 메트로니다졸의 용량을 절반으로 줄여야 한다[ 25 ].

Fluoroquinolone은 SBP의 치료 또는 예방을 위해 만성 간 질환 환자에게 널리 사용되는 항생제 그룹입니다. 이들은 주로 소변을 통해 배설되기 때문에 신기능이 악화되지 않는 한 만성 간 질환에서 용량 조절이 필요하지 않습니다. 이들 약물은 QT 간격을 증가시킬 수 있으므로 이들 약물의 생체이용률이 증가된 TIPS가 있는 간경변 환자에서 주의해서 사용해야 한다[ 1 ].

결핵(TB) 치료와 관련하여 사용되는 약물은 알려진 간독성 약제(치료된 환자의 최대 10%에서 간독성을 유발함)이며, 많은 경우 치유를 달성하기 위해 치료 중단, 용량 조절 또는 순차적 재투입이 필요합니다. 간 기능이 보존된 환자의 경우 피라진아미드 사용을 피하거나 퀴놀론으로 대체하는 것이 좋습니다. . 퀴놀론 대신에 아미노글리코사이드를 사용할 수도 있지만 앞서 언급했듯이 간경변증 환자에서는 피해야 하므로 퀴놀론이 더 안전한 선택인 것 같습니다. 대조적으로 대상성 간경변증 환자의 경우 결핵 치료는 간독성을 유발할 수 있기 때문에 어려운 일이지만 결핵은 점차 간 대상부전으로 이어질 수 있습니다. TB, isoniazid, rifampicin에 대한 가장 큰 효능을 가진 약물 중 1종 이상을 포함해야 하며, 일반적으로 rifampicin은 isoniazid보다 간독성이 낮으므로 에탐부톨, 플루오로퀴놀론 또는 이 시점에서 다른 옵션이 없는 아미노글리코사이드를 사용하더라도.

간부전이나 중증합병증의 자료가 있는 진행된 간질환 환자의 경우 isoniazid나 rifampin조차도 사용이 불가능할 수 있으며, 간신증후군의 경우 aminoglycosides도 사용하지 못할 수 있다. 뇌병증과 같은 신경 장애로 인해 약물을 경구 복용하는 것이 어렵거나 불가능할 수도 있습니다[ 25 , [ 70 ]. (표 6) .

정신약제학

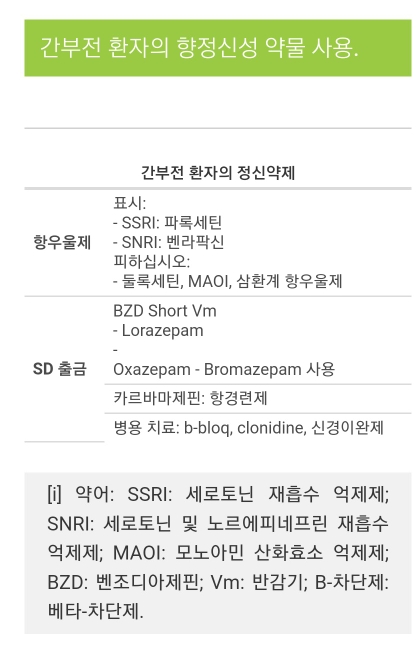

알코올 금단 증후군은 종종 기저 만성 간 질환이 있을 수 있는 알코올 중독으로 입원한 환자의 최대 20%에서 발생할 수 있습니다. 이 증후군의 약리학적 관리에는 수정이 필요할 수 있으므로 이러한 환자에서 간 기능 장애의 존재를 고려하는 것이 필수적입니다. 벤조디아제핀은 금단 증후군 치료의 1차 약물로, 마지막 알코올 섭취 후 72시간 후에 증상이 최고조에 달하지만 적절한 약물로 감소시킬 수 있습니다. 알코올 중독이 있고 간 손상이 없는 환자에서는 디아제팜과 같은 지속성 벤조디아제핀이 선택됩니다. 그러나 간경변증이 있어 간 대사 장애가 있는 환자의 경우, 바르비투르산염 및 지속형 벤조디아제핀과 같은 향정신성 약물에 대한 민감도가 증가하고 간성 뇌병증을 유발할 수 있습니다. 따라서 간경변증 환자의 금단 증후군에 대한 선택 치료는 lorazepam, oxazepam 및 bromazepam과 같은 활성 중간 대사 산물이 없는 더 짧은 반감기, glucuronidation에 의해 대사되는 benzodiazepine을 사용하는 치료법입니다.71 ]-[ 73 ]. Carbamazepine은 대체 치료제, 항경련제 및 금단증상 예방에 사용할 수 있습니다. 베타차단제, 클로니딘, 신경이완제는 병용요법으로 사용할 수 있지만 단독요법으로는 권장되지 않는다[ 74 ].

Lucena 등의 스페인 연구에서 주목할만한 발견은 알코올성 간경변증 환자에게 티아프리드 또는 클로르메티아졸을 처방하는 관행이었습니다. 후자는 간독성을 유발할 수 있고 간경변증 환자에서 용량을 줄여야 하는 금단 증후군에 전통적으로 사용되어 온 약물이다[ 2 ].

우울증은 일반 인구보다 간경변증 환자에서 더 흔한 증상이며 항우울제가 간경변증 환자의 치료에 효과적인 것으로 나타났습니다. 삼환계 항우울제와 모노아민 산화효소 억제제(MAOI)의 부작용으로 심장 독성 증가, 진정 효과, 변비 등을 고려할 때, 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)가 간경변 환자에서 선호되는 항우울제입니다. ) 파록세틴, 세로토닌, 노르에피네프린 등 벤라팍신과 같은 재흡수 억제제(SNRI). 후자의 약리학적 그룹에서는 간경변증에 둘록세틴을 사용하는 것이 권장되지 않습니다. 두 약리학 그룹 모두 간 또는 신장 질환이 있는 환자에서 용량 감소가 필요합니다.75 ], [ 76 ] (표 7) .